EXTRACTO DEL LIBRO “JÓVENES PISTOLEROS. VIOLENCIA POLÍTICA EN LA TRANSICIÓN”

El operativo del FPMR para blanquear en Buenos Aires el millón de dólares del rescate de Edwards

28.09.2019

Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!

EXTRACTO DEL LIBRO “JÓVENES PISTOLEROS. VIOLENCIA POLÍTICA EN LA TRANSICIÓN”

28.09.2019

Con billetes de US$100, una pareja del FPMR concurrió casi todas las mañanas de marzo de 1992 a diferentes casas de cambio de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y hasta Montevideo. Estaban “lavando” el rescate de US$1 millón que se pagó por la liberación de Cristián Edwards, secuestrado en 1991. El dinero cruzó la frontera en abrigos, carteras y maletines con doble fondo. La operación fue abruptamente interrumpida por el arresto, en el Paso Los Libertadores, de dos rodriguistas: José Miguel Martínez y Maritza Jara. Aunque simulaban ir por separado, cada uno llevaba US$400 en billetes de la misma serie. Esta es la historia que se cuenta en un capítulo del nuevo libro “Jóvenes Pistoleros. Violencia política en la transición”, escrito por Juan Cristóbal Peña y editado bajo el sello Debate, que ahora CIPER publica para sus lectores.

Escrito por el periodista Juan Cristóbal Peña, autor de “Los fusileros”, otro exitoso texto que registró parte de la historia del FPMR, este nuevo libro (“Jóvenes Pistoleros. Violencia política en la transición”) reconstruye los pasos de Ricardo Palma Salamanca, integrante del comando que secuestró a Edwards y que ultimó al senador Jaime Guzmán, y de su pareja de la época, Silvia Brzovic. El texto, editado por Debate, ya está en librerías.

La siguiente introducción fue redactada para CIPER por el autor del libro, Juan Cristóbal Peña, actual director de la escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado y ex periodista de CIPER.

De alguna forma, este nuevo libro comienza a escribirse en CIPER, donde llegué a trabajar hacia fines de 2007, inmediatamente después de publicar Los Fusileros. En CIPER tuve la fortuna de contar con una dirección y editores y compañeros que apoyaron la investigación de temas vinculados a la violencia subversiva en transición a la democracia, como el secuestro de Cristián Edwards (en coautoría con Pedro Ramírez) y la vida de los ex subversivos que purgaban condenas por delitos comunes. Ese fue el punto de partida, aunque no fue hasta cuatro o cinco años atrás que comencé a trabajar más decididamente en la investigación del nuevo libro, que arranca donde termina Los Fusileros, es decir, en los años 90, sin que necesariamente uno sea la continuación del otro.

El libro tiene como eje la vida y trayectoria política de Ricardo Palma Salamanca y de su pareja de juventud, Silvia Brzovic, que son parte de una generación que llegó tarde a la lucha armada. Una lucha que estaba perdida antes de comenzar a librarse.

Esa generación –que también es la mía– tenía entre 18 y 21 años para 1990 y es la misma que retrata el documental Actores Secundarios, jóvenes que fueron protagonistas en dictadura pero que, en el nuevo orden de esa democracia tutelada que fue la transición, quedaron sobrando. Esa generación fue la principal víctima de la violencia política de los 90: la carne de cañón de movimientos subversivos que opusieron las armas a un modelo de democracia que pactó gobernabilidad a cambio de impunidad y amplios poderes para el dictador.

El telón de fondo de este libro, entonces, es la escena política de comienzos de los 90 en Chile, un periodo confuso y violento, en el que operaban en las sombras antiguos agentes de la dictadura atrincherados en el Ejército y Carabineros, policías de lealtades inciertas, grupos subversivos con alto poder de fuego y militantes socialistas que se propusieron infiltrar a sus antiguos compañeros de armas desde lo que se conoció como “La oficina”.

Con la distancia que otorga el tiempo, me interesó retratar un modelo de transición que ha pretendido ser presentado como ejemplar, pero cuyas fisuras, grietas y sombras nos rigen hasta hoy.

***

Como indicaban las instrucciones escritas por Ramiro en una servilleta de papel, ese martes 25 de marzo de 1992, a las seis de la tarde, Alonso llegó al café Safari de Buenos Aires. Buscaba a una pareja joven sentada en torno a una mesa, sobre la que debía haber una revista El Gráfico y un par de lentes de sol. Cuando eso ocurriera, Alonso debía acercarse y preguntar:

«¿Alguno de ustedes sabe por dónde pasa el colectivo 30?» De vuelta, la respuesta correcta debía ser: «Por Callao».

Pero Alonso no tuvo oportunidad de preguntar nada, pues esa tarde no había ninguna pareja joven ni menos una pareja joven con una revista El Gráfico y unos lentes de sol sobre la mesa. Entonces, siguiendo las instrucciones de Ramiro, volvió tres horas después, con igual suerte.

Lo mismo hizo al día siguiente. Se presentó a las seis y luego a las nueve por el café Safari, y como no había ninguna pareja con las características señaladas, Alonso comenzó a preocuparse. Algo debió haber ocurrido, intuyó. La pareja podía haber caído enferma. O peor aún, gravemente enferma. Hasta entonces, recordará Alonso, las cosas habían marchado de maravillas.

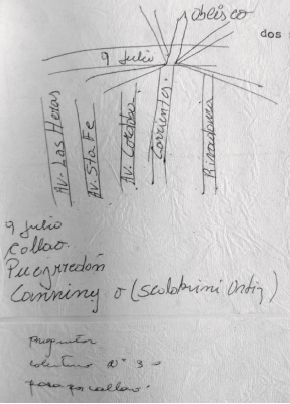

Plano del entorno de la cafetería Safari, en Buenos Aires, incautado a uno de los secuestradores de Cristián Edwards. Causa judicial Nº 14.711-92.

Una semana antes, el día en que un conductor estrelló un furgón cargado con explosivos contra la embajada de Israel en Buenos Aires y mató a veintidós personas, Alonso había llegado a una confitería de Palermo, Santa Fe esquina Raúl Scalabrini Ortiz, para hacer contacto con otra pareja. Emilio y Ximena habían atravesado por el paso de Agua Negra, a la altura de San Juan, y pese a los eventos del día, llegaron a la confitería de Palermo sin novedad. En caso de haber surgido alguna, Emilio portaba su Taurus nueve milímetros.

Sin novedad llegaron también Rodolfo y Natalia, quienes cruzaron días después por el paso Puyehue, a la altura de Bariloche. Al día siguiente aparecieron en una pizzería del microcentro de Buenos Aires siguiendo el mismo protocolo de seguridad diseñado por Ramiro.

Los cuatro quedaron instalados en una finca de Pilar, al norte de Buenos Aires, que Alonso había arrendado con dinero en efectivo, pagando varios meses por adelantado.

Como se va viendo, en esos días Alonso tenía bastante trabajo, más todavía después de que Ramiro le encargara otra tarea importante: debía blanquear el dinero del rescate de Cristián Edwards.

Alonso era uno de los rodriguistas de primera hora. Hijo de padres comunistas, había sido parte de lo que en un comienzo se llamó Frente Cero, que antecedió al Frente Patriótico Manuel Rodríguez y realizó las primeras acciones de resistencia armada con el apoyo encubierto del Partido Comunista. Pero Alonso, pese a su historial familiar, desdeñaba a los comunistas, más todavía después de que cayó preso y vivió la división con el partido desde la cárcel, donde hubo una disputa de proporciones con sus antiguos compañeros, que ahora se identificaban con lo que llamaron Frente Partido. Tanta fue la enemistad entre ambos bandos que los rodriguistas del Frente Partido no se tomaron la molestia de avisarles a los del Frente Autónomo que habían hecho un túnel en la Cárcel Pública de Santiago, y de no ser porque esa madrugada de martes 30 de enero de 1990 Florencio Velásquez, el Floro, encontró en la celda 4 de la galería 7/8 la boca del túnel por el que escaparon una veintena de presos del Frente Partido, Alonso y sus compañeros del Frente Autónomo hubieran permanecido quizás cuántos años más en prisión. Muy probablemente hasta los últimos del gobierno de Patricio Aylwin.

–Fueron unos maricones –me dirá Alonso–. Eso no se hace.

Pero más que un combatiente del Frente Autónomo, a Alonso le gustaba bromear con que era joaquinista, por su amistad con Joaquín, con el que coincidió en la cárcel y, más tarde, tras el escape de la Cárcel Pública, en La Habana. Allá la lucha continuaba y, como constató Alonso al poco de su llegada a la isla, se había trasladado al interior del mismo Frente Autónomo.

En una reunión de dirigencia realizada en una casa de protocolo de La Habana, a propósito de algo sobre lo que Alonso ya ni se acuerda, un comandante al que llamaban Santiago partió diciendo que estaba en el deber de transmitir la molestia de los cubanos para con Joaquín, pues se había sabido que en lugar de fumar los cigarrillos Popular entregados como cortesía por el gobierno cubano, este fumaba Marlboro a vista y paciencia de todos. Joaquín, que se encontraba presente en esa reunión fumando Marlboro, le pasó por debajo de la mesa un papelito a Alonso diciéndole tranquilo, tranquilo, no digas nada, porque Alonso ya había hecho saber que, si es por eso, otro de los jefes presentes portaba una pluma Mont Blanc con punta de oro. Pero como Santiago insistió en el punto, y como era de esos oficiales formados en Cuba que habían llegado a última hora a sumarse a la lucha en Chile, y habían llegado mandando, con un aire de suficiencia y superioridad, de pronto Joaquín golpeó la mesa y lanzó una frase que Alonso recuerda hasta el día de hoy:

–Lo siento, pero después de mi fiesta de plomo, no estoy para escuchar huevadas.

Entonces Joaquín se paró y se fue, y detrás partió Alonso, que desde entonces comenzó a ver con claridad esa tensión existente entre los llamados comandantes extranjeros formados en Cuba, como Santiago, y los internos como Joaquín, que habían estado en la lucha en Chile desde el comienzo, cuando no había nada y poco menos que había que quitarle la pistola a un paco en la calle para combatir a la dictadura, dirá Alonso, sin exagerar; esos internos que no habían sido formados en el privilegio ni menos se sentían más que los otros, salvo, claro está, cuando se les provocaba y ponía en cuestión, y ahí sí, como hizo Joaquín, enrostraban sus credenciales de verdaderos combatientes, que habían caído con honores y resistido a la tortura y la cárcel, no como los otros, revolucionarios de escritorio, acostumbrados a la comodidad y al protocolo.

En rigor, Alonso también era funcionario, porque en esos días estaba encargado de las relaciones del Frente Autónomo con las autoridades cubanas. Como Santiago, también tenía asignado auto, departamento y un kit que incluía dinero y documentos falsos. Era un funcionario, claro está, pero antes que todo se consideraba un combatiente de terreno dispuesto a lo que requiriera la lucha armada, y lo que requirió a fines de 1991 -más bien lo que requirió Ramiro- fue que volviera cuanto antes a la lucha. Esta vez, la lucha lo necesitaba en Buenos Aires. Las cosas no estaban fáciles en esa ciudad. La penúltima estructura del Frente Autónomo cumplía una condena de cárcel desde 1988, tras ser sorprendida por la policía argentina transando armas en una cafetería del partido de San Isidro. Las cosas no iban mucho mejor con la estructura de reemplazo. Su jefe, un tal Negro Marcos, que también había estado presente en esa controvertida reunión en La Habana y portaba una pluma Mont Blanc con punta de oro, cargaba con la responsabilidad de la muerte de Joaquín.

En rigor, Joaquín iba a morir de cualquier forma, porque el cáncer al pulmón había avanzado a punta de cajetillas de Marlboro, pero a mediados de 1991, cuando llegó agónico a Buenos Aires, el Negro Marcos no fue capaz de conseguirle un pasaje a La Habana. Está todo agotado, argumentó, pero de Santiago mandaron a decir que comprara un pasaje en primera clase. Era Joaquín, el comandante Joaquín, el mayor ejemplo de moral rodriguista, a la altura de José Miguel y Tamara. El Negro Marcos demoró más de la cuenta en acusar recibo del mensaje, y cuando por fin consiguió el pasaje en cuestión, Joaquín ya había sido internado de urgencia en el Hospital Vecinal de Lanús, al cuidado de Claudia, profesora y ayudista argentina que lo sostuvo en sus brazos hasta su muerte.

Claudia fue todo lo que Alonso pudo salvar de la estructura de apoyo en Buenos Aires. Claudia y un par de armas que el Negro Marcos le pasó de mala gana. En estas condiciones, Alonso y Claudia iniciaron el blanqueo de ese millón de dólares en billetes de cien.

Los billetes cruzaron la frontera a través de abrigos, carteras y maletines de doble fondo que portaron ayudistas chilenos, de preferencia mujeres de clase alta que viajaban en vuelos de Santiago a Buenos Aires. Mujeres de perfiles parecidos a los de María de la Luz Trautmann Montt, la que arrendó los autos usados por el comando de secuestradores, mujeres que tenían un antiguo compromiso y estaban dispuestas a colaborar sin hacer preguntas. Mujeres perfumadas y en algunos casos bellas que llegaban hasta alguna pizzería o café de Buenos Aires para encontrarse con un tal Alonso, probablemente siguiendo las mismas señas y contraseñas, una revista El Gráfico y unos lentes de sol sobre una mesa y la respuesta a alguna pregunta absurda, y luego de verificar que trataban con la persona correcta y que no había problemas de seguridad, luego de un corto saludo, Alonso partía con abrigos, carteras y maletines hacia el departamento de las cercanías del Mercado de Abasto que compartía con Claudia.

Cada mañana, Claudia y Alonso partían por separado al microcentro de Buenos Aires para cambiar dólares por moneda nacional, con la que luego volvían a comprar dólares. Al principio fue el microcentro, pero luego, cuando los cambistas comenzaron a repetirse, viajaron a Rosario, Córdoba, Montevideo y hasta a la triple frontera, siguiendo el mismo patrón: cambiaban moneda nacional para luego comprar dólares.

La operación demandó casi todo el mes, al tiempo que Alonso coordinaba la llegada de las parejas. Precisamente estaba en eso cuando se enteró de la noticia: Gabriela y Palito figuraban entre los detenidos por el secuestro de Cristián Edwards. Más le valía no volver a aparecerse por el café Safari. A través de un mensaje que le hizo llegar Ramiro desde Santiago, Alonso debía apurar el blanqueo de los dólares. Apurar y, claro, extremar las medidas de seguridad. La policía les pisaba los talones.

***

Cuando la policía les cayó encima, en el paso Los Libertadores, Gabriela y Palito tuvieron un escasísimo margen para negar los hechos. Habían sido grabados en el camping Las Vertientes de Colliguay y seguidos desde que se trasladaron a Santiago, pasaron la noche en un hotel de Estación Central y al día siguiente subieron a un bus de la empresa TAC rumbo a Mendoza. Podían haber inventado alguna cosa, decir que iban de paseo y jamás se habían visto, como dijeron en un principio, pero lo difícil fue explicar por qué cada uno portaba cuatrocientos dólares en billetes de cien, de la misma serie usada para el pago del rescate, además de un extraño mensaje en clave garabateado en una servilleta de papel. Ese mensaje, escrito por Ramiro, indicaba fecha, hora, lugar y señas para que hicieran un vínculo en el café Safari de Buenos Aires.

Así las cosas, Palito –que era José Miguel Martínez Alvarado, estudiante de Licenciatura en Ciencias en la Universidad de Chile- no demoró en confesar.